スタッフブログ ハンドニー

正しい姿勢、動作で行うことがトレーニング効果を上げるのには必要です。

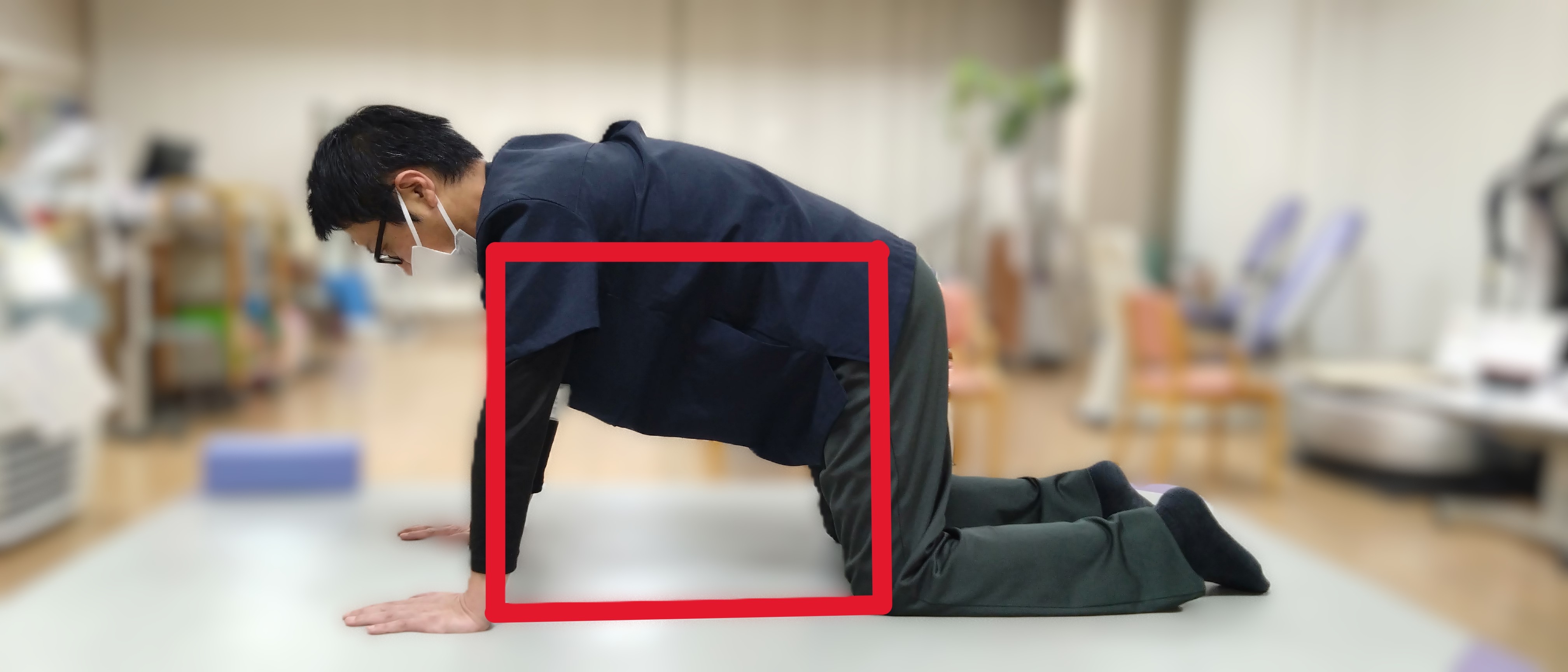

今回は体幹トレーニングの一つ、「ハンドニー」についてお話します。

ハンドニーは腹筋や背筋を鍛え、体幹の安定性を向上させるのに効果があります。

フリー素材集「いらすとや」にそのものズバリのイラストがあるぐらいメジャーなトレーニングです。

自宅でしているという方も多いのではないでしょうか?

まずスタートの姿勢ですが床と体、手足で四角形になる様に四つ這いになります。

次に手足をまっすぐに伸ばします。

指先から足先までを一直線にする様に伸ばします。

手足を高く上げる必要はありません。

高く上げることで身体が反る形となってしまい、腰に無理がかかり痛めてしまう可能性があります。

あくまでまっすぐです。「あげる」、ではなく「伸ばす」イメージで行いましょう。

手足を上げている時は身体がグラグラしない様おなかにしっかり力を入れます。

2025年12月6日のブログで紹介されたドローインを意識すると安定します。

ハンドニーは体幹のトレーニングです。

手足を上げることを意識するのではなく、おなかに力を入れることを意識しましょう。

良い姿勢を保つにも正しい動作を行うにも、体幹の安定は必要不可欠な要素です。

ハンドニーに限らずですが、正しい姿勢と動きでトレーニングをしていきましょう。

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

今年は新年明けてから福井市内にも雪が積もりました。

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

令和8年1月1日

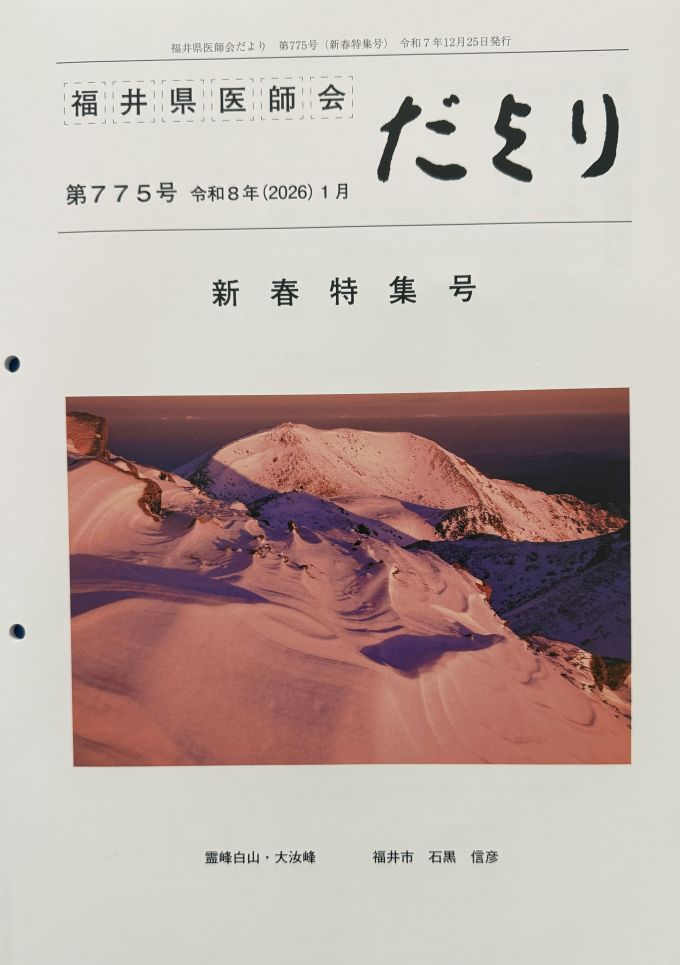

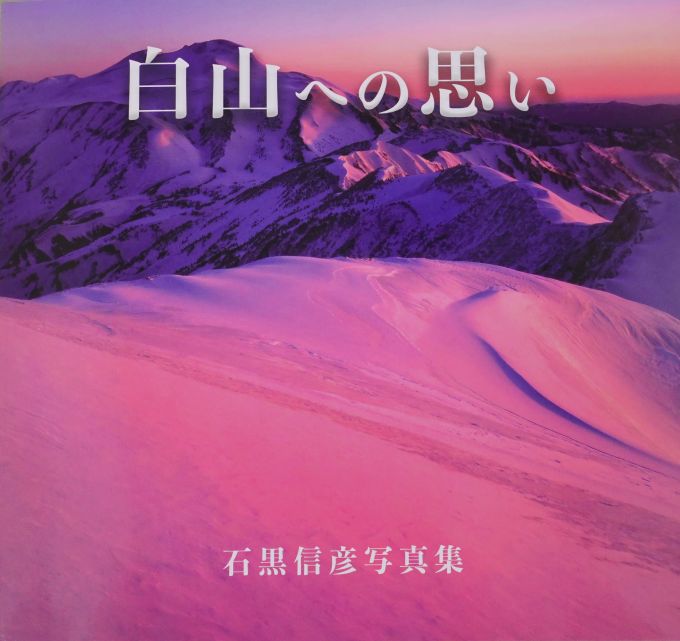

写真は医師会だよりの新春特集号の表紙です。

霊峰白山・大汝峰

ヘッドライトを点けて初冬の白山に登った。里にはまだ雪の便りは届いていないが、流石に標高2702mの頂上は新雪で覆われ、大汝峰も雪を纏っていた。北アルプスの御嶽山から日が昇り、朝日を受けて大汝峰が赤く染まった。気高く威厳があり、思わず手を合わせた。

スタッフブログ ドローイン

今回は反り腰等の姿勢改善や腰痛予防・改善の効果があると言われているドローインについてお伝えします。

ドローインとはお腹の筋肉の中でもより深い層にある腹横筋という筋肉を活性化させる運動で腹横筋とはいわゆる“インナーマッスル”と呼ばれる筋肉の一つです。

では早速やり方をご紹介します。

①仰向けに寝た姿勢で膝を立て胸の前や、お腹の上で手を組みます。

②息を吐きながらおへその下あたりをへこませるような意識でお腹をへこませます。

※この時肛門を締めるようにお尻にも力を入れることで骨盤底筋という筋肉も収縮させることができより効果を高めることができます。

.jpg)

5秒程度行いそれを5~10回で1セット、1日に2~3セット程度無理のない範囲で行ってみてください。

力の入れ方が分からない方はエコーを確認し実際に腹横筋のみを収縮させられているか確認しながら実施する場合もあります。

.jpg)

うまく出来ていると上のエコー画像のようになり、表面の筋肉(黄色い○で囲まれた部分)の厚みをあまり変えずにより深層にある腹横筋(赤い○で囲まれた部分)のみが収縮し太く、短くなります。

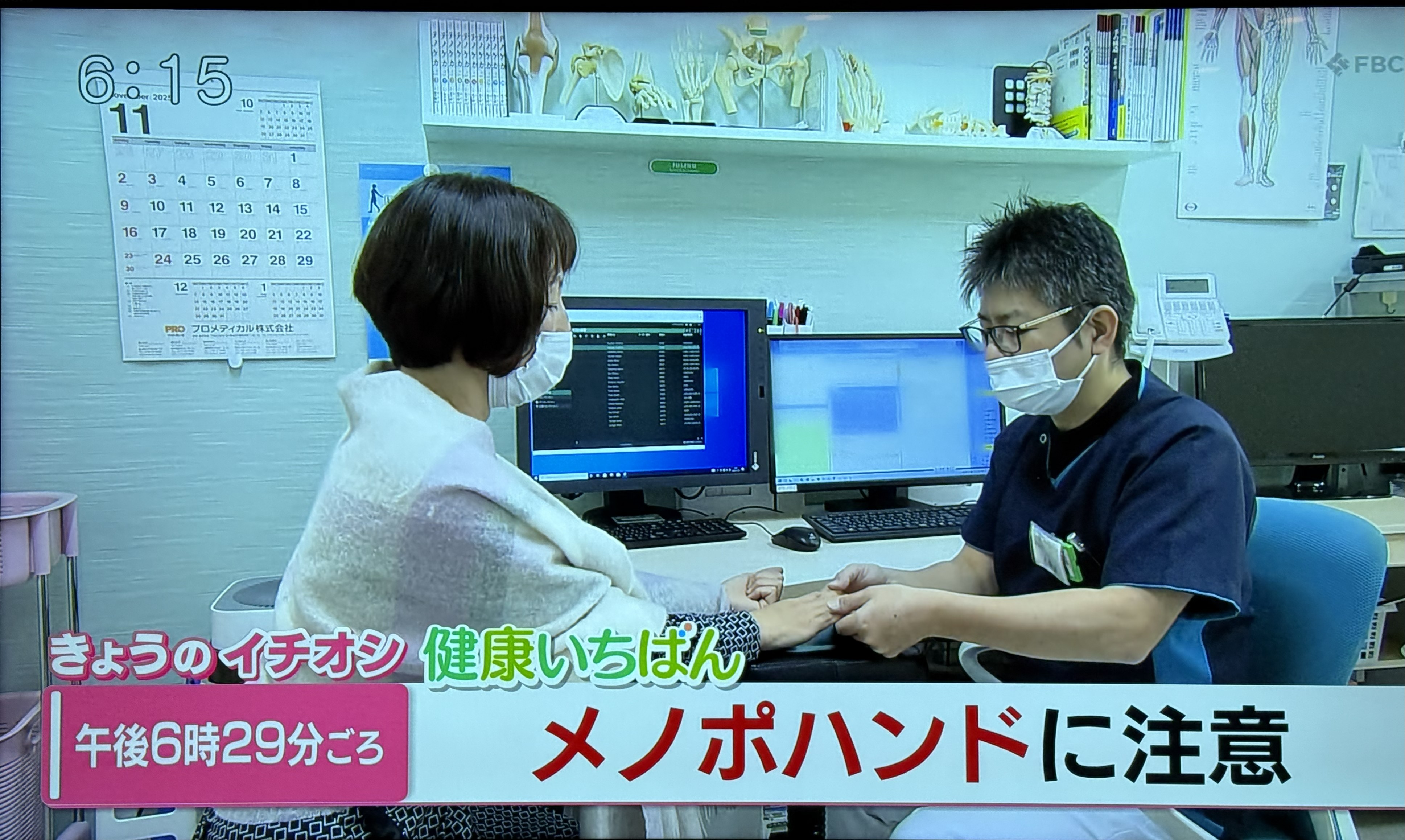

FBC おじゃまっテレ きょうのイチオシ「健康いちばん」 メノポハンド

11月18日、FBC おじゃまっテレ きょうのイチオシ「健康いちばん」で メノポハンドについての放送がありました。

「メノポハンド」とは「更年期の手」という意味です。女性は更年期になると女性ホルモンが急激に低下し、そのために様々な更年期症状が出ますが、手指には変形・痛み・こわばり・しびれといった症状が出ます。代表的な病気としては、へバーデン結節、ブシャール結節、ばね指、手根管症候群、母指CM関節症、ドケルバン病(腱鞘炎)です。

大切なことは、手の不調を感じたら早めに治療を開始することです。症状が出始めてから変形が進行するまでには5年から10年かかります。これまでは「年のせい」といってあきらめてきた症状も、早めにエクオールを摂取することで進行を遅らせる可能性もあります。

また、進行した症状に対しては「動注治療」という方法もあります。

ご自身の症状が気になる方は、お気軽に受診してください。

スタッフブログ オスグッドシュラッター病

スポーツの秋、食欲の秋。

朝と日中の気温差が著しいこの季節ですが、みなさんは何かスポーツを楽しんでいますか?

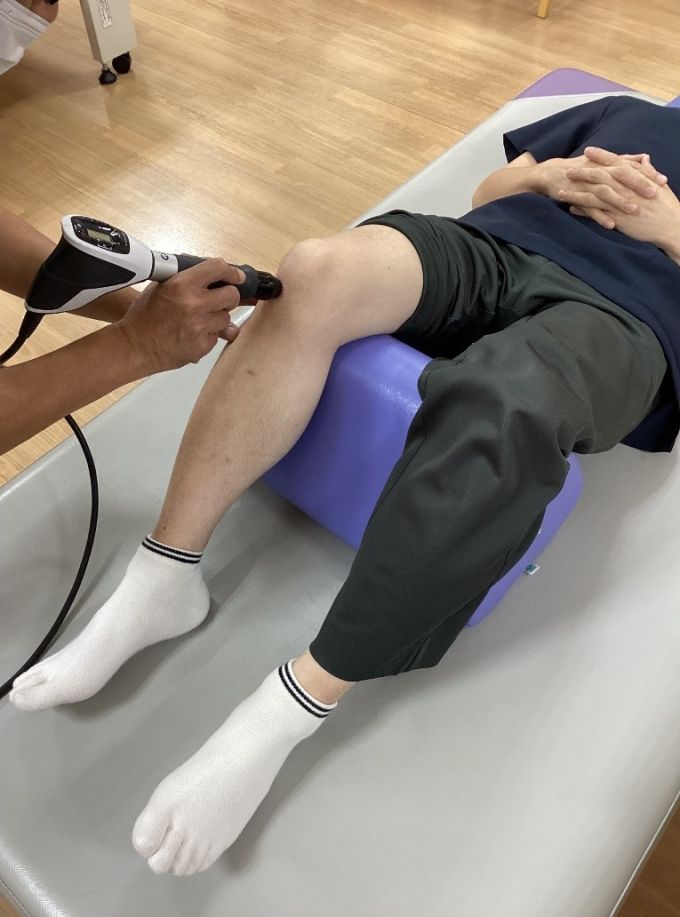

今回は小学高学年から中学生、発育期・成長期の「膝下・お皿の下辺り」に激しい痛みが出る「オスグッドシュラッター病」の治療についてお話させて頂きます。

バスケットやバドミントン、サッカーなど飛んだり跳ねたりが多いスポーツで発症しやすいのですが、適切な早期治療により症状を和らげることが可能です。

膝下に痛みがでてきたら、アイスパックや濡れタオルなどで冷やす。

痛みが治まったたら、小まめに膝上から足のつけ根までの筋肉を揉みほぐす。

その後は以下のようなストレッチをお勧めします。

また当院では必要に応じて拡散型圧力波治療(マスターパルス医療機器使用)を実施し、痛みの早期緩和を目指しています。

<対処方法の流れ>

➀アイスパック

②大腿部(ももの筋肉)のマッサージ

③大腿部のストレッチ(立位や横向き)

横向きストレッチ

拡散型圧力波治療

拡散型圧力波治療に興味があれば、是非ご一報下さい。

スタッフブログ 福井ブローウィンズ観戦

10月15日、福井ブローウィンズの試合を観戦してきました。

平日ナイトゲームにもかかわらず、3500人超えの観客がセーレンドリームアリーナに詰めかけました。

この日の対戦相手は、今シーズン開幕から4連勝中の信州ブレイブウォーリアーズ!!強敵です。

試合開始直後から、ディフェンスの強度が勝るブローウィンズペースで試合は展開。

終始リードを保って勝利しました!

今シーズンの目標「B2制覇」を目指して勝ち続けてほしいです!

院長 NOBUHIKO 日記 白山紅葉

10月8日(水曜、休診日)天候は曇り・霧でしたが、紅葉は待っていてくれませんので、頑張って白山に登って来ました。

弥陀ヶ原・室堂の紅葉は今一つでしたが、お花松原の紅葉は素晴らしかったです。

①お花松原

②ナナカマドの紅葉

③ナナカマドの紅葉

④クロマメノキの紅葉

⑤ナナカマドの実と御前峰

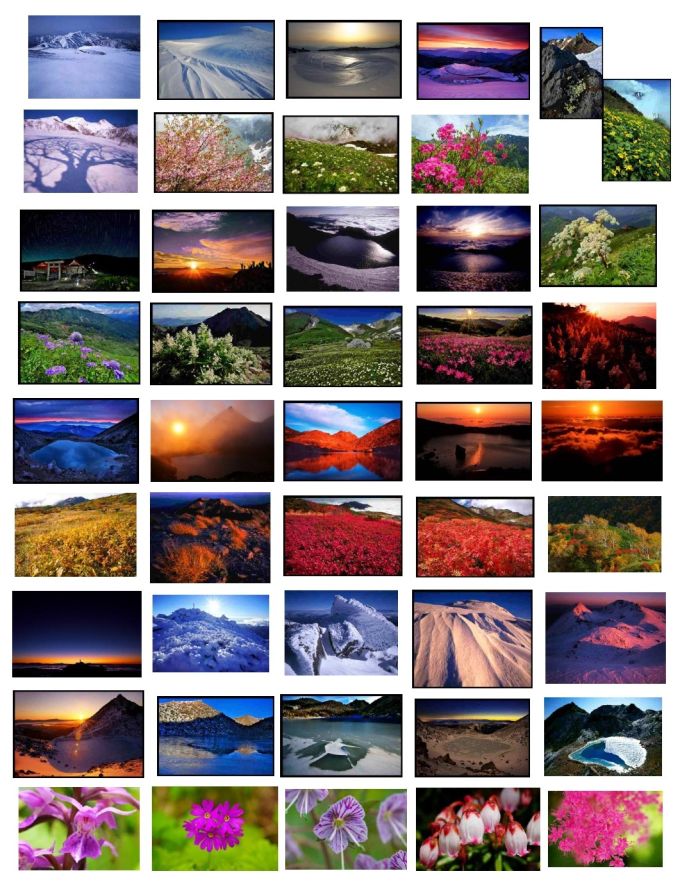

白山写真集「白山への思い」新聞記事

10月3日の朝日新聞に院長の取材記事が掲載されました!!

思ってたよりも大きく載っていてびっくりしました。

当院を受診された際には待合室に展示してある写真もご覧ください。

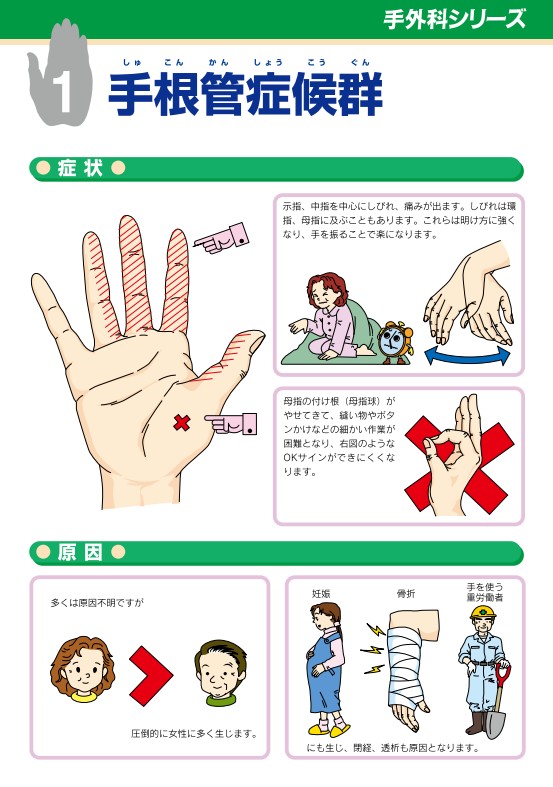

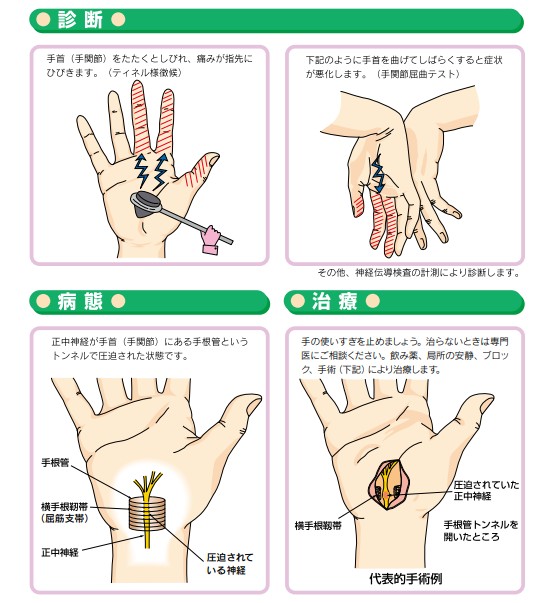

スタッフブログ 手のしびれ その1

小指以外がしびれる、ひどい時は夜間に目が覚めてしまう、細かいものがうまくつまめないというような症状はないでしょうか?

この様な症状がある場合、手根管症候群の可能性があります。

症状が悪化すると、服のボタンかけやポケットから物が出しにくくなる等、指先の細かい動きが障害されます。

また、ケガや火傷をしても気付けないというリスクも出てきます。

※ 日本手外科学会 手外科シリーズ 1.手根管症候群より引用

この様な症状がみられる場合はご来院ください。

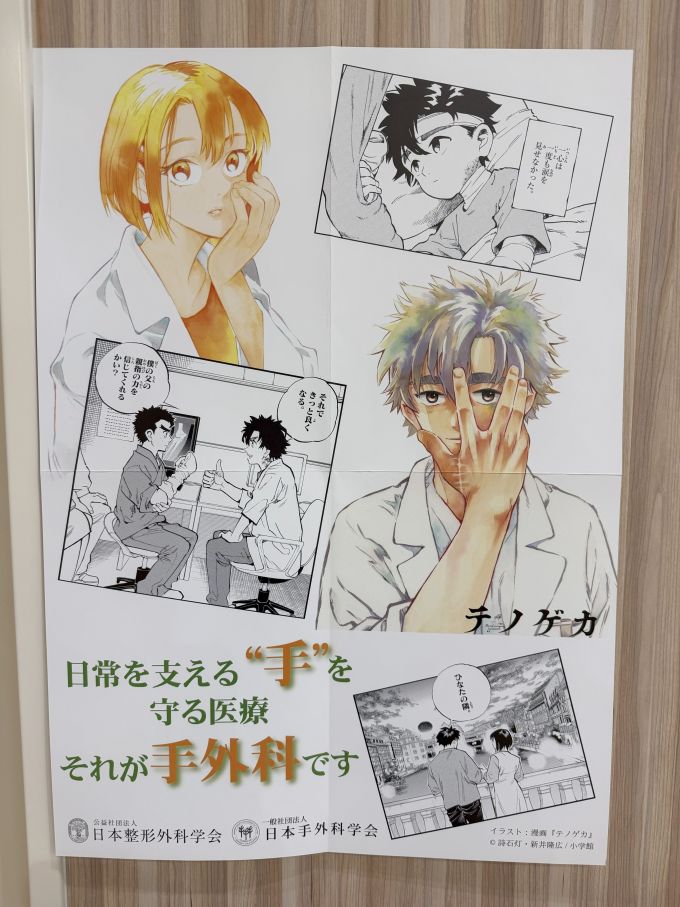

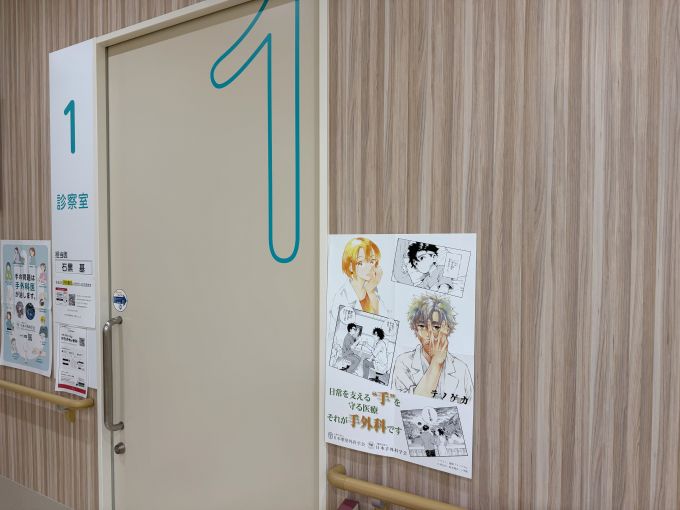

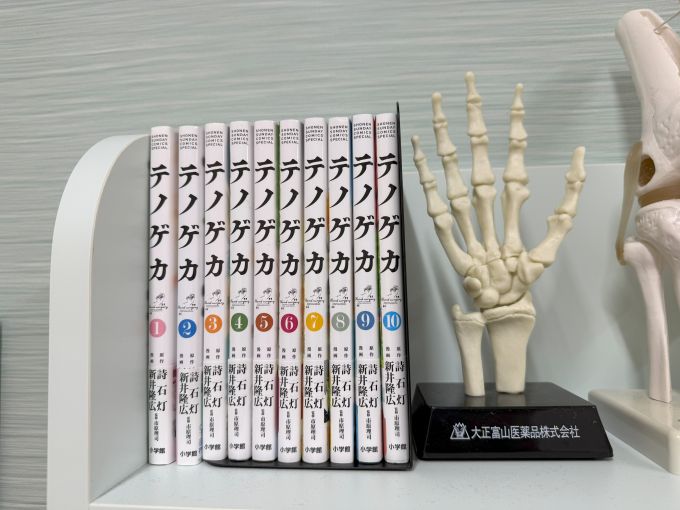

テノゲカ ポスター

理事長の石黒基です。

先日、日本整形外科学会よりポスターが届きました。

そのうちの1枚が、推しの漫画「テノゲカ」のポスターでした。

連載は終わってしまいましたが、日整会から届いたっていうのがなんかうれしいことでした。

さっそく診察室前に貼らせていただきました。

ちなみに、10月8日が「骨と関節の日」

8月10日が「手(ハンド)の日」 だそうです。

最新の記事

- スタッフブログ ハンドニー (2026/1/5)

- 新年あけましておめでとうございます (2026/1/1)

- スタッフブログ ドローイン (2025/12/6)

- FBC おじゃまっテレ きょうのイチオシ「健康いちばん」 メノポハンド (2025/11/18)

- スタッフブログ オスグッドシュラッター病 (2025/11/8)

- スタッフブログ 福井ブローウィンズ観戦 (2025/10/23)

- 院長 NOBUHIKO 日記 白山紅葉 (2025/10/11)

- 白山写真集「白山への思い」新聞記事 (2025/10/8)

- スタッフブログ 手のしびれ その1 (2025/10/2)

- テノゲカ ポスター (2025/9/18)

月別アーカイブ

- 2026/1(2)

- 2025/12(1)

- 2025/11(2)

- 2025/10(4)

- 2025/9(2)

- 2025/8(1)

- 2025/7(3)

- 2025/6(1)

- 2025/5(2)

- 2025/4(2)

- 2025/3(2)

- 2025/1(2)

- 2024/12(1)

- 2024/11(2)

- 2024/10(3)

- 2024/9(1)

- 2024/8(3)

- 2024/7(1)

- 2024/6(4)

- 2024/5(4)

- 2024/4(3)

- 2024/2(2)

- 2024/1(1)

- 2023/12(3)

- 2023/11(1)

- 2023/10(4)

- 2023/9(5)

- 2023/8(7)

- 2023/7(4)

- 2023/6(1)

- 2022/11(1)

- 2022/10(1)

- 2022/8(1)

- 2022/7(1)

- 2020/12(1)

- 2020/7(1)

- 2020/5(1)

- 2020/2(2)

- 2020/1(1)

- 2019/11(1)

- 2019/10(1)

- 2019/7(3)

- 2019/5(1)

- 2019/3(1)

- 2019/2(1)

- 2019/1(1)

- 2018/11(1)

- 2018/10(2)

- 2018/8(1)

- 2018/7(1)

- 2018/6(1)

- 2018/5(1)

- 2018/2(2)

- 2018/1(1)

- 2017/10(2)

- 2017/8(2)

- 2017/7(2)

- 2017/5(2)

- 2017/4(1)

- 2017/3(1)

- 2017/1(2)

- 2016/12(1)

- 2016/11(2)

- 2016/10(1)

- 2016/9(1)

- 2016/8(1)

- 2016/7(1)

- 2016/6(2)

- 2016/5(1)

- 2016/4(3)

- 2016/2(2)

- 2016/1(2)

- 2015/12(2)

- 2015/11(2)

- 2015/10(4)

- 2015/9(1)

- 2015/8(3)

- 2015/7(2)

- 2015/5(2)

- 2015/4(1)

- 2015/2(1)

- 2015/1(1)

- 2014/6(1)

- 2014/2(1)

- 2014/1(1)